【脊柱管狭窄症】その痛みの原因は『神経の圧迫』ではない

- 脊柱管狭窄症だから

- ヘルニアだから

- すべり症だから

- 〇〇神経痛持ちだから

だから、

『しょうがない』

『痛みやしびれはあきらめている』

『もう手術しかないと思っている』

このようなことをおっしゃる患者様と多く接してきました。

中には、すでに手術をしてもなお痛み・しびれが続いている、あるいはしびれが強くなった、という方もおられて、

お話をお伺いする度、やりきれない思いをたくさんしてきました。

それは、一般に知られている「常識」が必ずしも本当ではないということが、あまりに知られていない、ということを強く感じるからです。

目次

痛みが生じるメカニズム

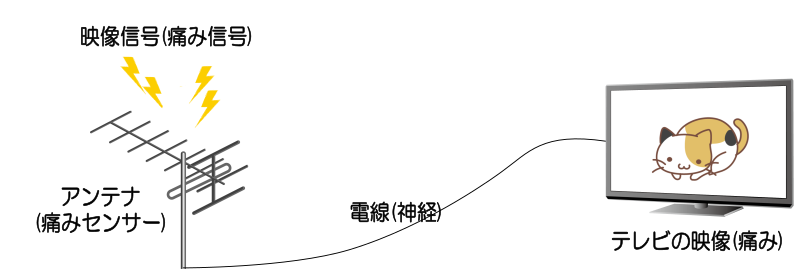

痛みが生じる仕組みについて、分かりやすくご説明したいと思います。

ケガをしたら痛いですよね。傷ついた細胞にとってはまさに<ピンチ>な状況ですから、このピンチを脳に知らせなくてはいけません。

ピンチを知らせるため、傷ついた細胞では【痛み物質】が生成されます。

その物質による刺激を神経の先端にある【受容器】がキャッチし、

微弱な【電気信号】として神経、脊柱等を通じて脳に送られ、脳は「痛み」を感じます。

ケガをしている部分が痛いのですが、正確には痛いと感じているのは「脳」であって、脳に痛み信号が送られない限りは、「痛い」とは感じません。

正常に痛み信号が送られている状況を、テレビの映像に例えるとすれば、

テレビに映像が映る = 痛みを感じるということになります。

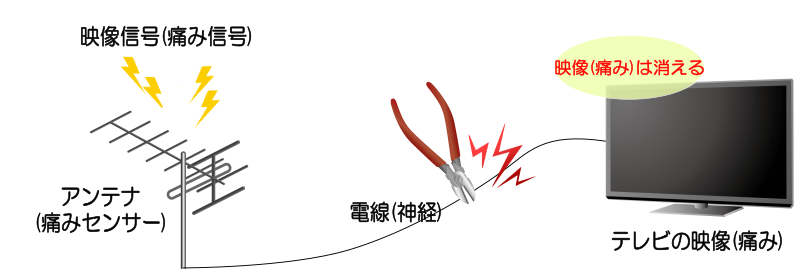

一方、神経が圧迫や損傷を受けるなどしていたらどうなるでしょうか?

映像は映らない = 痛みは感じない ということにならないでしょうか?

『神経が圧迫されて』痛みが生じている、というのは生理学的には矛盾しています。

神経自体には痛みセンサー(受容器)はなく、神経自体が痛みを起こすということはありえません。

だから、

- 脊柱管狭窄症

- 椎間板ヘルニア

- すべり症

- 〇〇神経痛

これらの診断をされても、決してあきらめる必要はありません。

原因は他のところにあります。

たなか

たなか

~データが示す~「常識」は実は「非常識」?

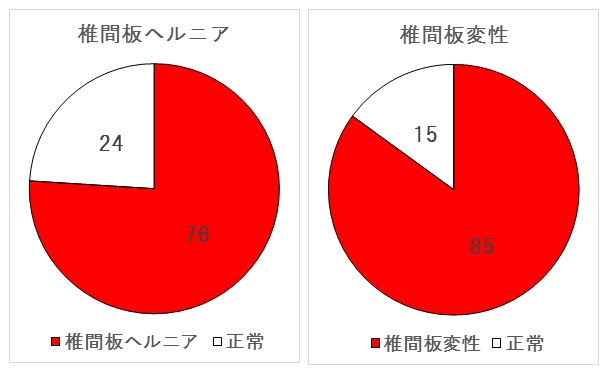

【データ1】痛みがなくてもヘルニアが見つかる?

【腰痛のない人に見られる椎間板の異常の確率】

出典:Vlovo賞受賞論文 (Boos N et al,Eur Spine J,1995)

このグラフは、<腰痛のない人>に見られるヘルニアと椎間板変性の比率を示しています。

腰痛のない人でも76%にヘルニアが、85%に椎間板変性が発見されます。

腰痛がある人と比べてもその比率は変わりません。

腰痛があってもなくても、レントゲンやMRIを撮れば【ヘルニア】や【脊柱管狭窄症】が見つかるということは、別に珍しいことではないということです。

逆に、ひどい腰痛だけれども、「骨に異常はないと言われた」という方も少なくないですし、そこに因果関係は見て取れません。

たなか

たなか

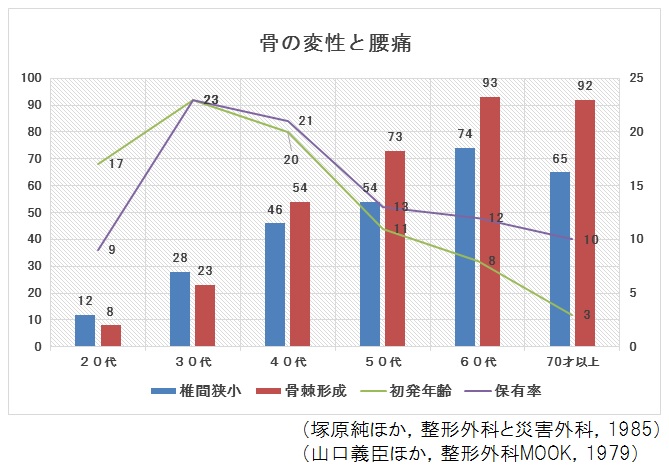

【データ2】痛み・しびれは老化現象ではない

腰が曲がったりするのは、確かに老化現象の一つと言えますが、それが痛みやしびれの要因と言えるのでしょうか。

折れ線グラフが示すように、腰痛を初めて発症するのも、腰痛症状がある人も、いずれも30代がピークで、その後は年齢を重ねるごとに減少傾向です。

- 「腰が曲がっているから」

- 「骨が変形しているから」

- 「骨がすり減っているから」

これらは痛みやしびれが起こっている原因にはなりません。

お若い頃と比べて回復にお時間を要する場合はありますが、決して歳だから、などとあきらめる必要はありませんので、安心していただきたいと思います。

たなか

たなか

痛みの本当の原因

痛みの原因のほとんどは

【筋膜等にできたトリガーポイント】

です。

上の項目(痛みが生じるメカニズム)でもお伝えしたように、神経には痛み物質からの刺激をキャッチする受容器がありません。

ですから、神経が損傷を受けても、痛みは生じません。

同様に、骨の変性も痛みとの因果関係はありません。(⇒【データ2】痛み・しびれは老化現象ではない)

受容器のほとんどは、筋膜・筋肉や皮膚にあります。

そして、トリガーポイントとは刺激に対して受容器が過敏になった状態を言うのですが、特に筋膜にはこの受容器が多く存在し、一旦過敏になったトリガーポイントにより興奮状態になった中枢神経は容易には収まらず、慢性化しやすいです。

「痛みは脳が作っている」ということを聞かれた方もおられるかと思いますが、慢性症状とは、このような興奮状態が続くことにより、脳に「痛い」という情報が書き込まれ、なかなか書き換えることができない状態になってしまうのです。

1983年には、米国のケネディ大統領とジョンソン大統領の主治医を勤めたトラベル博士が中心となって、

ことを膨大な臨床データに基づき解明しています。

近年は運動器エコーや筋電図の進歩し、画像が鮮明になり、筋膜に発生するトリガーポイントが見えるようになったり、その存在と痛みの因果関係が医学界にも徐々に広まりつつあるようですが、

まだまだ必要のない手術や過剰投薬が当たり前に行われているのが現状です。

ですから、どのような症状であっても、どのような診断をされていたとしても、

ぜひ一度は筋膜の視点から、原因を探ってみていただきたいです。

たなか

たなか